「電気工事で感動を」新しい電気工事のカタチ

みなさんこんにちは、Ampの大久保 です。

すばらしい電気工事業界の魅力を世の中につたえるのが仕事です。

今回はカッコいい電気工事士発信企画の中で武田裕輔さんにインタビューをさせていただきました。

武田裕輔さんには、「カッコいい電気工事士発信企画」の第8弾で掲載のご協力をいただいたのですが、企画を進める中でとても素敵なお話を聞かせていただくことが出来たので、みなさんにも共有していきたいと思います。

武田裕輔さんは山形県で電気工事士をされています。飲食業界から電気工事業界への転身。

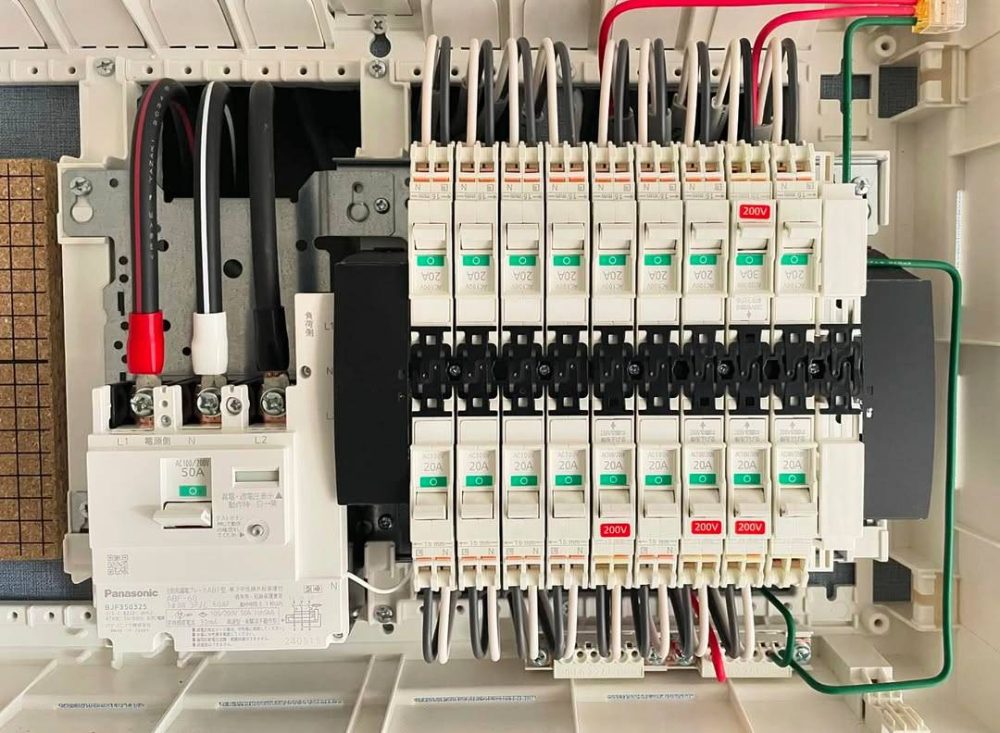

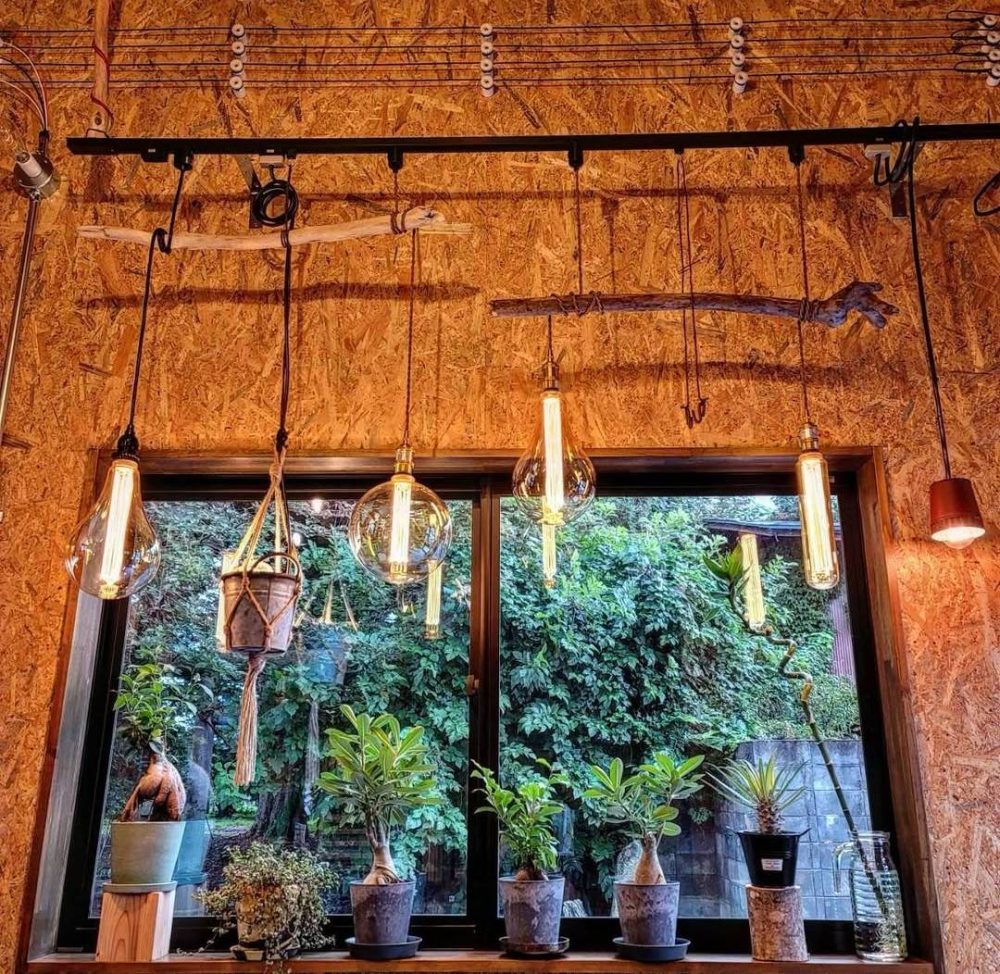

流木を使った照明や“魅せる分電盤”といった独創的なアイデアを生み出し、業界に新たな価値を提案し続けています。

Instagram:https://www.instagram.com/y.takeda.e_tec/

電気工事の尊さ、電気のありがたみに気付いた瞬間。

―早速ですが、お仕事内容について教えてください。

うちの会社は、もともと父がやっていた電気工事業を私が引き継ぐ形で続けています。

一人親方のような形でやっていて、主に一般住宅の電気工事を手がけています。

新築工事やリフォーム工事、エアコンの設置など、幅広く対応していますね。

―もともとは飲食業界にいたとのことですが、お父様の後を継がれたきっかけを教えていただけますか?

実は、最初は電気工事の仕事を継ぎたくなかったんです(笑)

昔から、毎日くたくたに疲れてこたつで眠る父親の姿を見て「建築業界って大変そうだな」と思っていました。

私が高校生の頃に父が独立して、「いつか自分が継がないといけない」というような自分の将来を縛られるような感覚に反発して、飲食業界に進んだんです。

でも、2011年の東日本大震災がきっかけで考えが変わりました。

―震災がきっかけなんですね…具体的にどんなことがあったのですか?

当時、私は結婚式場で働いていたんですが、震災が起こった瞬間に電気がすべて「バツン!」と停電してしまったんです。

式場って電気がないと本当に何もできなくなるんですよね…。

幸い翌日には電気が復旧したんですが、電気が復旧したときに本当に感動したんです。

きっと復旧までにはたくさんの電気工事士たちが夜通し災害地に行ったりとか、いろんな苦労があったと思うんですが、そういうことを感じたときに「電気があるって、ありがたいな。」と思ったんです。

それまで電気は”ついてあたりまえ”のものだったんですが、生活の中にある電気の存在に感動を覚えてからは「そういえば、父親も電気工事をやっているんだよな…」ということを思ったりして、だんだん後継ぎを意識するようになった…という流れですね。

「顧客感動」第一の電気工事を

―そんなストーリーがあったんですね…!

飲食業界から電気工事業界に移られて、そこでやることや、やりがいなども変わったと思うのですが、その中で特に大切にしている考えなどがあれば教えてください。

大切にしていることとして、大きく2つあります。

まず一つは、「神は細部に宿る」という考えです。

これは父がよく言っていたことなんですが、「電気配線など最終的に見えなくなるものこそ徹底的にこだわりなさい」という風に言われてきました。

見える見えないに関わらず、細部まで一本一本魂を込めて電気工事をする。

配線は電気をつけるためのツールにしてしまうのではなく、「配線の在り方も含めて自分の作品である」という考え方をしています。

―Instagramの投稿でも美しい盤結線の写真を投稿されていましたが、そういう背景があったんですね。

あともう一つ特に大切にしていることが「顧客感動」です。

これは、自分の仕事を通して、お客さんに徹底的に感動していただくとか、感動を追求するというようなことでして…

例えば、コンセントの位置一つにしても、お客さんによってはこだわりを持たれている方もいます。

もちろんここは下地の問題などもあって、実現できる、できないの話はあるんですが、個人的な信念としては、お客さんが悩んでいることに対しては、とにかく徹底して向き合うという考え方をしています。

電気工事を行う上で、まず考えられることが「工期」とか「安全」という部分だと思うんです。

もちろんこれらは大事なことではあるんですが、「基本的な部分」として考えていて、私としてはその上にある「顧客感動」というものを追求したいと思っています。

そこが私の最もこだわっている部分ですね。

新しい電気工事のカタチ

―素晴らしいです。Instagramでは、流木を使った照明や魅せる分電盤というような作品を投稿されていましたが、ここも顧客感動の追及がスタートなのでしょうか。

ここについては「業界の在り方を変えていきたい」という想いと、「こういうものがあったらおもしろいよね」というひらめきからスタートしました。

私は別業界から電気工事業界に移ってきたわけなんですが「電気工事はこうじゃないといけない」というような、枠で縛られているような気がしたんです。

例えば、照明器具だと「もっと場所や雰囲気に寄り添った自由な照明があってもいいんじゃないかな?」と思ったり、「分電盤って隠すのが当たり前だけど、見せられるくらいカッコいい分電盤があってもおもしろいんじゃない?」と思ったことがきっかけなんです。

今はそんな気持ちの延長として、碍子引き(がいしびき)配線というものをやっています。

碍子引き配線(がいしびきはいせん)は、電線を建物の外壁などに取り付けるときに使う昔ながらの工法です。

「碍子(がいし)」という陶器製の絶縁部品を使って、電線が壁に直接触れないように固定します。

主に古い木造住宅やレトロな建物で見られ、安全のために電線を浮かせて取り回すのが特徴です。

電気工事をインテリアとか作品として感じてもらえるようなものをもっと広げていきたいなと考えていて、「こんなおしゃれな見せ方があるんだ」というような感じで、業界に興味を持ってくれる人が増えると嬉しいですし、業界の発展に一つのきっかけを提供できたらいいなと思っています。

―たしかに、分電盤や配線を一つの芸術作品として表現していくという世界が生まれると、そこに興味を持つ人も出てくるかもしれないし「こういうことならやってみたいかも」という人が出てきそうな気がします!

電気工事を「工事」という枠で考えてしまうと、「工業系の学校とか大学とか、専門学校を出ていないとダメなのかな?」とか、そういう専門的な見方をされてしまうかもしれないんですけど、電気工事業界を考える上で、そんなに固くなる必要はないと思っているんです。

たとえば照明についても「こんなのがあったらおもしろいよね」という形で、一つの芸術作品を世に送り出すことでお客さんの笑顔をつくるとかでもいいと思うんです。

私が電気で感動を感じたように、電気には人を感動させる力があると思っています。

なので形にこだわらず、新しい形で、自分たちが興味を持てる形で、業界に関わってくれる人が一人でも増えてくれると嬉しいなと思います。

まとめ

武田さんのお話から、電気工事という仕事に対する新しい視点を感じることができました。

「ただの工事」ではなく、「感動を生む仕事」として捉える。

その発想が、業界の可能性を大きく広げてくれるように感じました。

引き続き、武田さんの挑戦とご活躍に注目していきたいと思います!